在当今社会,一个不容忽视的现象是,叛逆孩子的年龄似乎呈现出逐渐年轻化的趋势。这一变化不仅引起了家长和教育者的广泛关注,也促使社会各界开始深入探讨其背后的原因。

家庭环境:缺失的沟通与理解。

家庭是孩子成长的摇篮,也是性格形成的关键场所。然而,随着现代生活节奏的加快,许多家庭面临着时间分配不均、工作压力大等问题,导致父母与孩子之间的有效沟通变得稀缺。

父母忙于生计,往往忽视了孩子的情感需求和内心世界,缺乏对孩子的理解和支持。这种情感上的疏离感,使得孩子在遇到困惑或挑战时,更倾向于选择沉默或反抗,而非寻求父母的帮助。

此外,一些家庭中存在过度保护或过度控制的倾向,孩子缺乏自主权和决策权,长期压抑之下,叛逆行为便成为他们表达不满和争取自由的一种方式。

社会环境:信息爆炸与价值观冲突。

随着互联网的普及,孩子们接触到的信息量前所未有地增加。他们不仅可以通过电视、书籍等传统媒介获取信息,还能通过社交媒体、短视频平台等新媒体形式,接触到多元的文化、观念和生活方式。这种信息的快速流通,一方面拓宽了孩子的视野,另一方面也带来了价值观的冲突和混乱。

特别是在网络空间中,一些负面信息、极端言论和不良示范,容易对青少年的心理产生误导,促使他们模仿或尝试叛逆行为,以此作为彰显个性、融入群体的一种方式。

教育体系:应试压力与创造力抑制。

当前的教育体系,尤其是基础教育阶段,仍然普遍存在应试教育的倾向。学校过分强调考试成绩,忽视了学生的全面发展,包括创造力、批判性思维、情感表达等方面的培养。在这种环境下,孩子们承受着巨大的学习压力,缺乏足够的自由空间去探索自己的兴趣和潜能。长期的应试训练,使得一些孩子对学习失去兴趣,甚至产生厌学情绪,进而通过逃课、顶撞老师等叛逆行为来表达对这种教育模式的不满。

此外,学校教育中缺乏对学生心理健康的关注和支持,使得一些孩子在遇到心理困扰时,无法得到及时的帮助和指导,进一步加剧了叛逆行为的发生。

心理发展:青春期提前与自我认同探索

随着生活水平的提高和营养状况的改善,青少年的青春期普遍提前。这意味着,孩子们在更早的年龄阶段就开始经历生理上的变化,同时也伴随着心理上的波动和不安。青春期是自我认同探索的关键时期,孩子们开始思考自己是谁、想要成为什么样的人。

然而,由于社会经验不足、认知能力有限,他们在探索过程中往往会遇到困惑和挫折。当这种内心的挣扎无法得到有效引导和释放时,孩子们可能会通过叛逆行为来寻找自我认同,试图证明自己的独立性和存在感。

总之,叛逆孩子年龄越来越小的现象,是多方面因素共同作用的结果。要有效应对这一问题,需要家庭、学校和社会三方面形成合力,共同构建一个有利于青少年健康成长的环境。

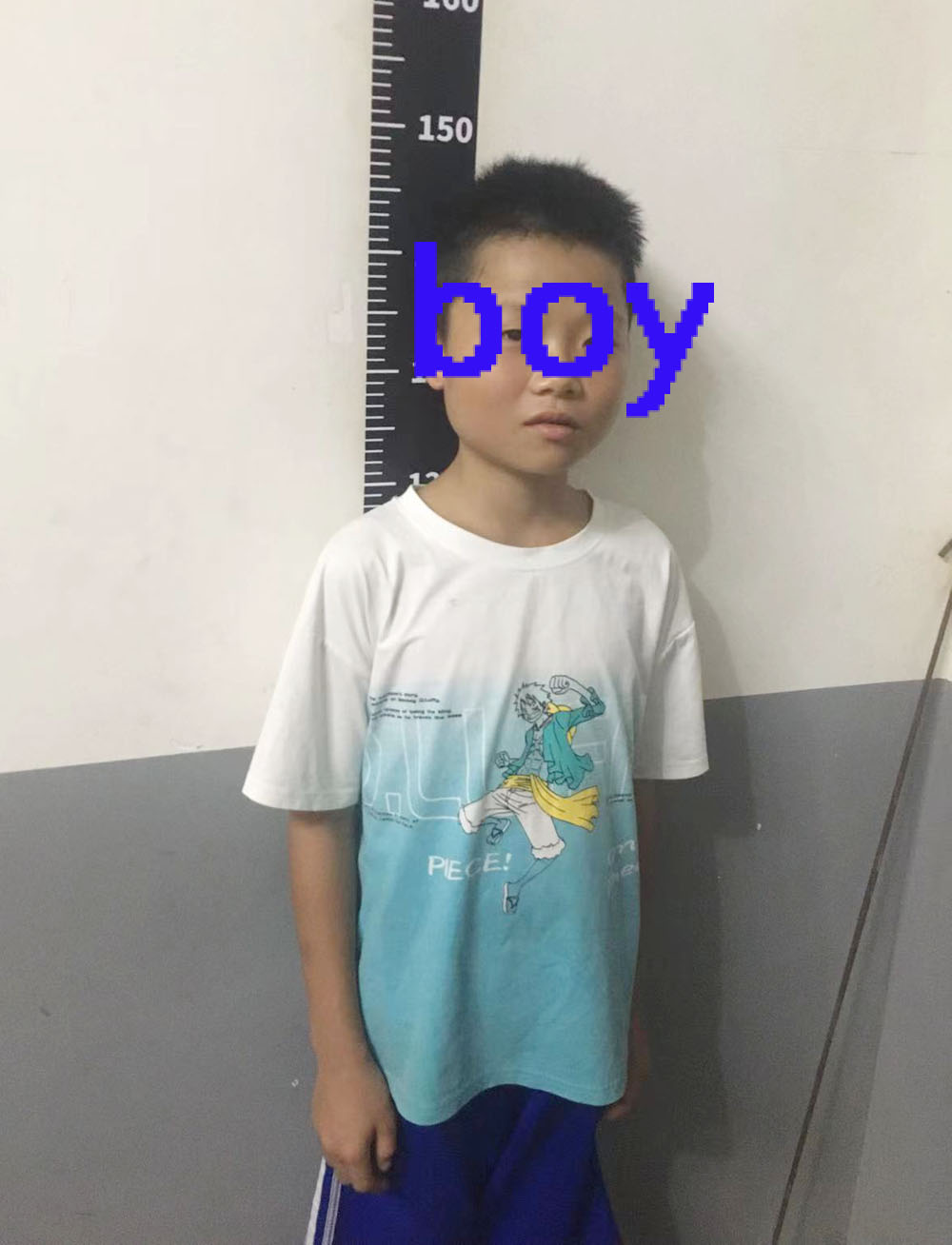

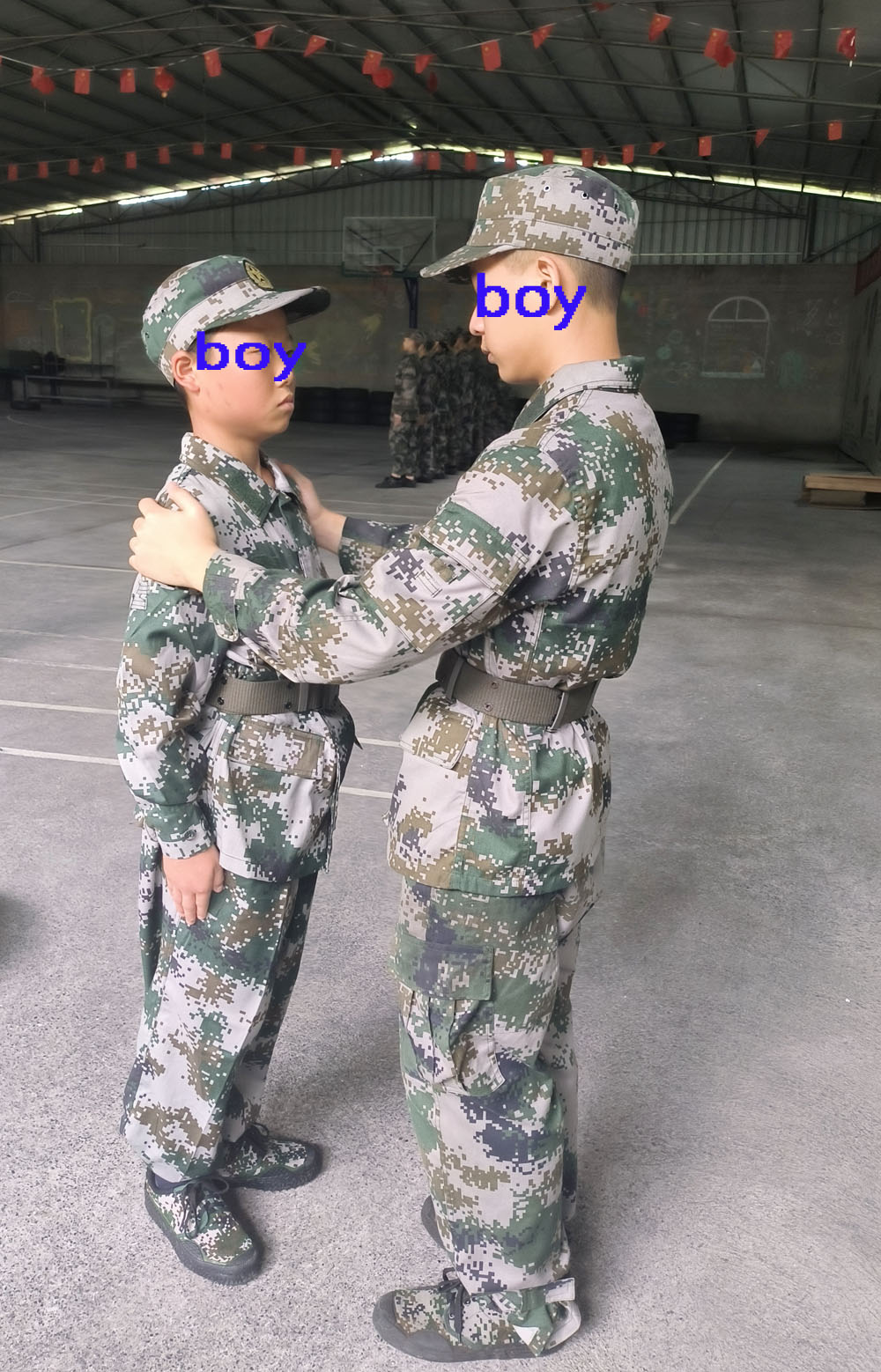

在广西桂林正知基地,每到寒暑假就收到了多名刚上初一甚至小学五六年级的孩子。他们稚嫩的脸上充满了对未来的无知,自理能力基本没有,但是对手机或者游戏的内容却又老练无比。

对此,我们只能通过行为规范,生活作息规律化,开展心理辅导以及职业体验课程等方法来进行矫正。

相信在不久的将来,这些孩子不仅能够正常回归家庭,还将昂首挺胸迈入学校继续学业。